その他

●第22回<駿台歴史講座> 開催のお知らせ

日 時: 2025年4月12日(土) 15:00~16:30

講 師: 坂上 康俊 先生 九州大学名誉教授

演 題: 『日本・中国・西欧における文書伝来の違いとその背景』

<教科書・新書・選書の著者から直接話が聞ける講座>を目指して2023年に開講した<駿台歴史講座>も、おかげさまで3年目に入ります。今年度の初回、通算第22回の講座を4月12日(土)15:00から対面とオンラインで開催します。今回の対象は古代で、テーマは『日本・中国・西欧における文書伝来の違いとその背景』、講師は坂上康俊先生(九州大学名誉教授)です。

坂上先生については、山川出版社の『詳説日本史』などの教科書や数多くの通史・概説書の著者としてご存じの皆さんも多いと思います。「探究」や「歴史総合」の導入で高等学校の授業でも史料に触れる機会を増やすことが求められており、この1~2月に実施された共通テストや各大学の入学試験を見ても、これまでとは異なる傾向が見られるようになりました。今回の講座は、史料の基となる文書そのものについてのお話となります。ふるってご参加頂ければと思います。お知り合いの方にもお知らせ頂けると幸甚です。今回も、会場参加者には抽選で講師の著書を進呈いたします。

◎ 講演要旨(講師から頂いたものをそのまま掲載しています)

日本では奈良時代の文書(その殆どは正倉院文書)が1万数千件残っているが、これは本来廃棄されるべきものが偶然残されたものである。平安時代の文書は、法制文献や文書集などの典籍に写されたもの以外に約5,000件残っており、鎌倉時代になると33,000件(典籍に写されたものを含む)が残っている(『平安遺文』『鎌倉遺文』)。一方西欧では、カタロニアで12世紀末までの文書10,000件、現在のフランス領内で1121年以前のオリジナルが5,000件、チューリンゲン(ドイツ中央部)では中世全期で40,000件の文書が残っているという。日本と匹敵すると言えそうである。これに対して中国では、地上で意図的に残された文書は、明清檔案と徽州文書にほぼ限られ、前者は膨大だが14世紀以降、後者は40~50万件だが、そのうち最も古いもので10世紀、多くはずっと時代が下るという。日本と西欧では、文書を残したのが寺社・修道院や世俗領主であったのに対し、中国では朝廷や地方官府、そして民間であった。こうした文書の残り方の違いは何に由来するのか考えながら、文書に期待された機能の違いについて想像をめぐらしてみたい。

◎ 坂上 康俊 先生 略歴

1955年 宮崎県生まれ

79年 東京大学文学部国史学専修課程卒業

81年 同大学院人文科学研究科国史学専攻修士課程修了

83年 同博士課程中途退学、同文学部助手

85年 九州大学文学部専任講師、87年 同助教授、99年 同教授 2002年 同大学院人文科学研究院教授

21年 九州大学名誉教授

◎ 主な著書等

<単著>

『日本の歴史5 律令国家の転換と「日本」』 講談社 2001年 講談社学術文庫 2009年

『平城京の時代 シリーズ日本古代史 4』 岩波新書 2011年

『摂関政治と地方社会(日本古代の歴史5)』吉川弘文館 2015年

『唐法典と日本律令制(日本史学研究叢書)』 吉川弘文館 2023年

<共著・共編ほか>

『唐令拾遺補』東京大学出版会 1997年

『宮崎県史 通史編古代2』 宮崎県 1998年

『新版 宮崎県の歴史』 山川出版社 1999年

『太宰府市史 古代資料編』 太宰府市 2003年

『太宰府市史 通史編I』 太宰府市 2005年

『古代中世の九州と交流』 高志書院 2022年

『古代中世の日本』 放送大学教育振興会 2023年

◎<第22回駿台歴史講座> 参加方法

□主 催:学校法人 駿台学園 駿台学園中学・高等学校 □後 援:森上教育研究所

JR京浜東北線・東京メトロ南北線「王子」駅徒歩10~12分 東京さくらトラム(都電荒川線)「王子駅前」徒歩12分

【講演のお申込み方法】 事前予約は不要です。ただし、可能であれば準備の都合もありますので、事前登録にご協力ください。

◆形 式:対面(駿台学園多目的室にて実施)またはオンライン(使用アプリ:Zoom) ◆定 員:対面30名+オンライン ◆締 切:4月10日(木)23:59 ◆参加費:無料 ◆申し込み方法:下のURLもしくは、右のQRコードから登録画面に入り、事前登録ください。

【お問い合わせ先】 ◎オンライン講演、その他のお問い合わせは、Email・電話で担当までお願いします。 電話:03-3913-5735 email:history@sundaigakuen.ac.jp 担当 平瀬 |

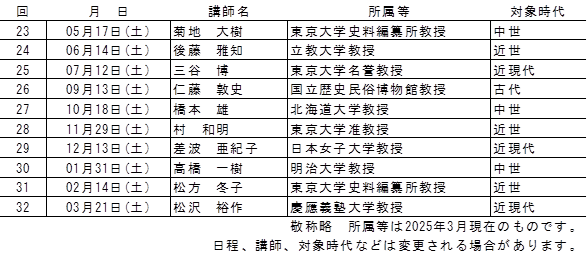

◎2025年度のこの後の予定